Als das alte Emden starb

Am 6. September 1944 erlebte die Familie von Dr. Robert und Sonka Meyer den Angriff auf Emden hautnah mit. Wie so viele Berichte, die über den Angriff verfasst wurden, beginnt auch dieser mit der Idylle des warmen Spätsommertages. Doch schnell entfaltet Sonka Meyer, geborene Herlyn, ein ganzes Panorama von Gefühlen und Empfindungen, die mit diesem Tag zusammenhingen. Die damals 44-Jährige geht über die reine Beschreibung der Zerstörung hinaus. Sie berichtet auch von den Tagen unmittelbar nach dem Angriff und schildert eindrucksvoll, wie man in einer zerstörten Stadt überlebt.

Die Familie Meyer wohnte in Emden im Brons’schen Haus, Am Alten Markt 1. Der rettende Stadtgartenbunker lag gleich nebenan. Und doch ist es eine nicht mehr wiederzuerkennende Stadt, die sich vor den Augen der Familie auftut, als sie aus dem glutheißen Bunker kommt …..

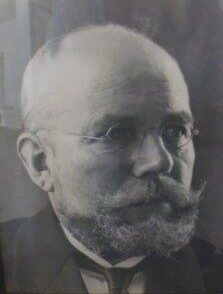

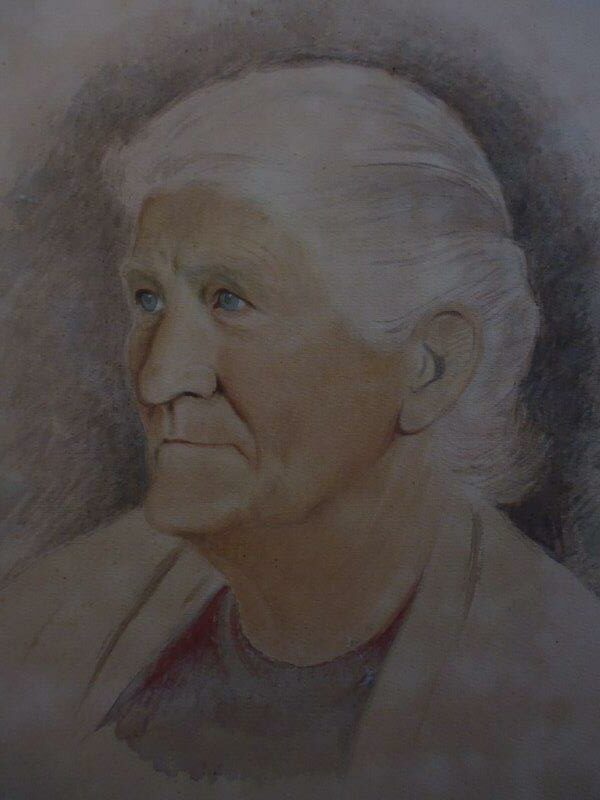

Sonka Meyer wurde am 13. August 1900 in Pewsum geboren. Sie war die Tochter von Sanitätsrat Dr. Sunke Herlyn. 26 Jahre später heiratet sie an ihrem Geburtstag den Arzt Dr. Robert Meyer. Das Paar hatte fünf Kinder. Nach einem langen Leben stirbt Sonka Meyer am 24. November 1994 in Bonn.

■

Emden, den 6. September 1944. „Es war ein sonnenheller, leicht bewölkter Herbstnachmittag. Ich sass und nähte. Da ertönte die Sirene. Vollalarm! Wir sprangen gleich auf und stellten den Drahtfunk an, dessen erste Meldung lautete: Kopfverband bei Groningen mit Richtung Nordost. Ich ging nach unten, packte meine Tasche, wie ich es immer tat, ließ noch ein unsauberes Trägerröckchen und (eine) Bluse über den Stuhl hängen, in dem Gedanken, es nach dem Alarm wegzuräumen, ließ auch Roberts soeben geflickte Nachthemden und Bettwäsche liegen.

Da kam die zweite Meldung: Die Spitze des gemeldetenKampfverbandes steht bei Delfzyl mit Richtung Emden. Jetzt wurde es Zeit: In diesem Augenblick kam Robert mit den Kindern von Twixlum. Ich rief ihm die Meldung zu, er hetzte die Kinder, ohne etwas mitzunehmen, in den Bunker, denn in der Ferne wurde schon geschossen. Ich raffte schnell meine Taschen, noch eine Jacke, eine Mütze – immer noch ahnungslos – und lief auch schnell hinüber. Hinter mir wurden die Türen geschlossen. Ich schob mich mit dem Strom der Leute nach oben in die Kabine, wo glücklich alle Kinder beisammen waren, setzte mich auf meinen Platz, als draußen auch schon das Inferno seinen Anfang nahm.

Es entstand ein Getöse, ein Gekrache, es drückte aufs Trommelfell. Wir mussten die Luftklappen schließen, die Türen klapperten, der Bunker schwankte! Ich hielt den zitternden Karl-Ewald auf dem Schoss und drückte die arme Marie-Louise an mich. Immer wieder krachte es draußen. Leute schrien im Flur. In unserer Kabine hielten sich einige den Kopf und duckten sich, weinten zum Teil hemmungslos. Frau Lübcke wurde fast ohnmächtig. Zum Unglück ging nach weiterem Krachen das Licht aus, und nur mit Mühe konnten die zitternden Hände einen Kerzenstummel entzünden, den wir glücklicherweise bei uns hatten.

Immer noch krachte und schwankte es; man meinte, das letzte Stündchen wäre gekommen. Die Minuten wurden Ewigkeiten! Dazu wurde die Luft drückend heiß. Der benaute Schweiss stand einem dauernd auf der Stirn; der vierjährige Karl-Ewald war vor Erschöpfung eingeschlafen. Inzwischen war es draußen ruhiger geworden, man wagte ein Wort zu sagen. Die großen Kinder versuchten eben, die Kabinentür zu öffnen, aber im Gang stand die Menge dicht gedrängt, und die schlechte Luft drang herein. Wir warteten weiter. Endlich nach einer Stunde ging das Licht wieder an; ein Ölmotor war angestellt worden; alles atmete auf.

Die Minuten schlichen, es wollte nicht später werden, und hinausgehen konnte man nicht. Es musste wohl schon lange Entwarnung sein. Eugen ging endlich aus der Kabine und kam mit dem Bescheid zurück, unser Haus brenne lichterloh, keiner könne wegen der starken Rauchentwicklung nach draußen. Die Hitze nahm nicht ab, im Gegenteil, man schwitzte wie in einem Bratofen. Bei den Kindern stellte sich allmählich Hunger ein; es war inzwischen 9 Uhr geworden, ein paar Zwiebäcke wurden von Frau Loers verteilt, zwei Zitronen zerschnitten und ausgesaugt. In unserer Kabine waren zehn Kinder. Endlich hieß es, man dürfe die Luftklappen öffnen – eine Wohltat! Nach einer weiteren Stunde kam erneut Vollalarm. Drei Kanonenschüsse ertönten, also mussten die Sirenen kaputt sein, zudem hieß es, die ganze Stadt brenne. Nochmals fielen Bomben, aber nur drei Stück, dann trat Ruhe ein, und man durfte den Bunker auf eigene Gefahr verlassen.

Jeder strebte nach draußen, um nur endlich frische Luft zu schnappen. Trotzdem einem der Rauch in die Augen biss, war die Luft erfrischend – im Vergleich zu derjenigen im Bunker. Ich ging hinaus, um nach unserem Haus zu sehen. Aber nur leere Fensterhöhlen und ein paar glimmende Balken waren alles, was von unserem Hab und Gut übriggeblieben war. Ein trostloses Bild, das einem das Herz zusammenkrampfte – heimatlos!

Ein weiterer Blick in die Stadt zeigte nur noch glimmende oder noch brennende Haufen und Häuser. Die Neutorschule brannte noch lichterloh. Ich ging zurück in die Kabine; es hatte keinen Zweck, sich länger draußen aufzuhalten. Karl-Ewald schlief immer noch, auch die anderen Kinder waren müde, jeder suchte sich ein Plätzchen. Marie-Luise drückte sich weinend an mich: „Ich will unser Haus nicht sehen.“

Es war erschütternd. Im ganzen Bunker begegnete man denselben trostlosen Blicken, man ließ die Arme hängen, man sah sich traurig an, einer wusste von anderen, er konnte nicht mehr nach Haus. Wenn der eine oder andere vorher noch die leise Hoffnung gehabt hatte, sein Haus sei verschont geblieben, so wurde diese nach einem Blick in die brennende Stadt schnell zunichte gemacht.

Um Mitternacht kam endlich Robert zu uns. Er hatte ganz über den Wall müssen, um überhaupt zu uns in den Stadtgartenbunker zu gelangen. Auch er bestätigte uns, was wir immer noch nicht glauben wollten: die Stadt sei hin! Nach kurzer Rast und einer kleinen Stärkung musste er wieder zurück zum Ortskrankenkassenbunker. Dr. Sperling arbeitete unter in unserem Bunker. Ich ging zu ihm. Man suchte irgendwo einen Trost, eine Ablenkung, man genoss einen Augenblick die kühle, saubere Luft der Sanitätszelle. Dann ging man wieder hinaus.

Die Kinder hatten sich in ein Eckchen gedrückt und versuchten zu schlafen. Vorher war für jedes Kind ein Knäckebrot, ein Bonbon, eine Tasse Most verteilt worden. Unten in der Küche wurde eifrig für die im Bunker befindlichen Säuglinge Milch und Griessuppe gekocht. Mich zog es immer wieder nach draussen. Ich schlich über den Stadtgarten zum Delft, um vielleicht vom Alten Markt aus an unser Haus herankommen zu können.

Es war inzwischen zwei Uhr geworden, der Mond war in den über der Stadt schwebenden Rauchwolken kaum zu sehen. Ein Blick zum Rathaus: nur Mauerreste standen noch, der Turm war nicht mehr da, niemals mehr würde man sein Bimbam beim Viertelstundenschlag hören. Am Alten Markt lagen die Trümmer bis mitten auf die Straße, die elektrischen Leitungen zwangen zu größter Vorsicht, um dem Haus näher zu kommen. Endlich gelang es.

Roberts Auto stand noch vor der Tür, ausgebrannte. Ich wusste genug, ging meinen Weg zurück, sorgfältig auf etwaige Phosphorstellen achtend. Immer wieder sah man, wie sich die Leute im Sand die Schuhe abkratzten. Sie hatten Phosphor daran, man sah es deutlich in der Dunkelheit leuchten. So schlichen die Stunden weiter, man sehnte den Morgen herbei.

Gegen fünf Uhr erwischte ich eine leere Bank und habe dann etwa Dreiviertelstunde geschlafen, dann wurde auch Karl-Ewald wach. Er wusste, dass unser Haus kaputt war. Als ich ihn dann aber hinausführte – sehen musste er es doch mal – gab es ihm doch einen Schlag. Ich merkte es am Zucken seiner kleinen Hand. Die anderen Kinder hatten auch irgendwie geschlafen, nur Marie-Luise nicht. Inzwischen war Fräulein ter Vehn mehrmals dagewesen, um ein nach Pewsum Kommen zu besprechen.

Um 8 Uhr machte sie sich mit einer Schwester, Sonka und Eugen zu Fuss nach Pewsum auf. Es goss in Strömen. Aber sie wollten Hilfe holen. Der Anblick der Stadt war jetzt grauenvoll. Man sah nur noch Trümmer. Man blieb bei dem Regen auch besser im Bunker; ein Nachhause gab es für uns nicht mehr. Nun sass man in der Kabine und fing an zu grübeln. Jeder dachte an das, was er zu Hause hatte liegen lassen. Der eine die Anzüge des Mannes, der andere die Mäntel, der dritte die Schuhe. Der eine beweinte sein Eingemachtes, der andere seine neue Nähmaschine, so hatte jeder viel verloren und alle dasselbe: das traute Heim! Man durfte nicht denken, und wohl jeder war froh, als endlich die erste Verpflegung eintraf – das lenkt ab.

Um 4 Uhr nachts hatte man in den umliegenden Ortschaften Hilfskräfte mobil gemacht zum Schnittenstreichen und Kaffeekochen und Mittagessenbereiten; denn 20 000 Leute mussten versorgt werden. Auch waren in jedem Bunker Büros aufgemacht, wo Totalschadenscheine ausgegeben wurden. Jeder, der Verwandte in der Umgebung hatte, wollte versuchen, dorthin zu gelangen. Das Wie war vorläufig noch ungeklärt.

Robert war auch mal wieder dagewesen. Er hatte nur das gerettet, was er anhatte. Seine Mäntel, seine Anzüge waren verbrannt. Er war müde und abgespannt, unrasiert und ungewaschen. Alle sahen so aus. Dann hieß es, man solle sich entscheiden, wohin man wolle; die Kreise Leer, Norden und Wittmund würden die Emder aufnehmen. Man bekam einen Schein, 100 Mark Reisegeld, nahm sein Köfferchen oder auch nichts – und ging.

Um 12 Uhr mittags kam Fräulein Ter Vehn zurück, sie hatte in Osterhusen einen Wagen aufgegabelt, der ihre beiden Schwestern und uns abholen sollte. Gerade war Robert auch da und konnte uns bei unserer Abfahrt behilflich sein. Er musste ja in Emden bleiben. Ich hatte das Notwendigste in Taschen und Koffer gepackt. Los ging es. In Hinte machten wir Halt. Eugen war nämlich von dort mit einem Rad nach Pewsum gefahren, um einen weiteren Wagen zu (besorgen).

Gegen 4 Uhr kamen wir endlich müde, hungrig und dreckig bei den Eltern an. Nach dem Essen gingen alle Kinder gleich zu Bett und schliefen bis zum anderen Morgen, so konnten sie die Schrecken der Nacht am ersten vergessen.

Am Freitag fuhr ich gleich wieder nach Emden, musste doch nach Robert sehen. Er war im Bunker der Ortskrankenkasse untergekommen, teilte dort mit Dr. Sperling eine Kabine. Letzterer hatte zum zweiten Mal alles verloren. In allen Bunkern herrschte reges Leben, erst wenig Leute waren abgereist, die übrigen wurden verpflegt. Morgens gab es Kaffee und vier belegte Doppelscheiben Brot, mittags eine gutgekochte Suppe, abends Suppe oder nochmals Brot. Kinder wurden gestillt oder trockengelegt, es wurde Morgentoilette im Bunker gemacht, Windeln hingen zwischen abgebrannten Bäumen. Hier rasierte sich einer, dort putzt sich einer die Zähne oder die Schuhe.

So traurig, wie es war, war es doch auch wieder komisch. Jeder fühlte sich in seiner Kabine daheim; es war doch ein Stückchen Zuhause. Am nächsten Tag nahm ich beide Großen mit. Wir durchstöberten den zwar stehengebliebenen aber völlig ausgebrannten Keller nach noch Brauchbarem. Es war dort unten eine solche Hitze, dass man es kaum aushalten konnte, und doch wühlten wir die Asche durch und fanden noch Tassen, einen Tee-Topf, auseinandergeklappte Teller, verbogene Vasen; im Vorratskeller, ein paar verbogene Gabeln und ein paar Kaffeelöffel. Die eingelegten Eier waren hartgekocht, wir haben noch ein paar davon verzehrt. Unter anderem Geröll fand ich noch eine angesengte Küchenschürze, einen Badeanzug, ein Unterröckchen, aber alles andere im Vorratskeller war restlos verbrannt. Alle Mäntel, alle Anzüge, alle Einmachgläser, alle Marmelade, Wein, die Wickelkommode, alle Schnippelbohnen, alles war zu einem heißen Haufen zusammengefallen. Nur meine Waschbaljen und Waschbretter, auch ein Steintopf und zwei Eimer waren noch erhalten.

Als ich morgens nach Emden fuhr, sagte Karl-Ewald zu mir: „Willst Du noch etwas retten?“ Ja, ich hatte noch etwas gerettet und konnte ihn damit trösten, ihn, der nur mit einem Paar kaputter Gummistiefelchen in den Bunker gelaufen war. Seine Sonntagsschuhe waren im Keller verbrannt. Den Sonntag über blieb ich mit den Kindern in Pewsum, Robert konnte nicht kommen, es gab zu viel zu tun. Es mussten Sprechstunden eingerichtet werden, es war ja alles kaputt in der Stadt, alle Kirchen, alle Apotheken, alle Arzthäuser bis auf Dr. Wiltfang und Dr. Brunzema (beide haben aber starken Hausschaden), alle Kinos, alle Bäcker, alle Schlachter, alle Schuster, alle Banken, alle Wirtshäuser, alle Schulen, kurz – alles, alles.

Das Rathaus, das Postamt, das Telegraphenamt, die ganze Innenstadt, Große Straße, Altstadt, alles ist hin, das Krankenhaus, das Wöchnerinnenheim, Bakkers Klinik, alles ausgebrannt.

1500 Sprengbomben, 500 Phosphorkanister, 500 Benzinkanister, 500 andere Kanister, 10 000 Stabbrandbomben sind gefallen. Die Leute von auswärts, die das Schauspiel mit angesehen haben, sagen alle einstimmig, dass die Bomber schwer von ihrer Last kaum von der Stelle gekonnt hätten und in gemütlichem Tempo, umkreist von 200 bis 300 Jägern, eingeflogen seien und ihre Ziele angeflogen hätten wie abgemessen. Die große Flak hat zu hoch, die kleine zu tief geschossen, nur ein Flugzeug wurde getroffen.

Reinkens Haus hat einen Volltreffer, ist dem Erdboden gleichgemacht. Tante Henny Fegters Haus ist von unten bis oben ausgebrannt, sie selbst schon angesengt von ihrem Hauswart noch herausgeholt, alle Leute haben nichts retten können. Es ist eine derartige Glut in der Stadt gewesen, dass die Löschzüge zuerst nicht in die Stadt kommen konnten. Unser Bunker war so heiß, dass man ihn besprengen musste. Es soll eine Hitze von 50 Grad im Bunker gewesen sein. Auch von Twixlum sind gleich Leute gekommen, konnten aber wegen der Feuersbrunst nicht in die Stadt hinein.

Schon in der Nacht kamen der Arbeitsdienst und das Militär zu Aufräumungsarbeiten; vor allem mussten die Straßen freigeschaufelt werden, damit überhaupt ein Durchkommen war. Alles war bedeckt mit dicken Steinklötzen und Holz, an Brennholz war kein Mangel. Dazwischen liegen die leeren verbogenen Blechhülsen der Brand- und Phosphorkanister, auch heile waren dabei. Dann hörte man von eingeschlossenen Menschen, auch Verbrannten, Tiere, Hunde, Katzen, Kaninchen, Kanarienvögel waren verbrannt, manchmal irrte noch ein verängstigtes Tier zwischen den Trümmern umher. Tote Pferde lagen auf der Straße, ungemolkene Kühe irrten brüllend auf dem Wall – ein grauenhaftes Chaos!

Als ich einige Tage später wieder zur Stadt kam, sah es schon besser aus. Alle Straßen waren leergeschaufelt, gefährlich ragende Giebel gesprengt, ein fliegendes Postamt vorm Central-Hotel eingerichtet, der Milchwagen klingelte durch die Straßen, dann strömten die Leute aus den Bunkern und holten sich ihre Milch in allerlei Gefäßen, alten Töpfen, Eimern, was sie gerade hatten. Und dann kam die Jagd nach Bezugsscheinen. Die Emsschule war als einziges größeres Gebäude stehen geblieben und sogleich als Stadtverwaltung eingerichtet. Aber dann fehlte es an Bezugsscheinen, an Stempeln, an allem, es war ja alles verbrannt.

Mein Mann und ich liefen einen ganzen Tag umher, um wenigstens etwas zu erreichen. Brot und Kaffee gab es morgens im Bunker, das verzehrten wir dann auf irgendeiner Bank. Mittagessen gab es auf der Straße, das Militär schenkte Nudelsuppe aus. Wir bekamen einen Pappbecher voll, lehnten uns an ein Gitter beim Großen Friedhof und ließen es uns schmecken, ohne Löffel. Während wir dort standen, kamen andere und holten sich in Waschkummen, kaputten Töpfen etc. auvh ihr Teil.

In der neuen Woche wurde kein Essen mehr verabreicht. Jetzt leerten sich die Bunker zusehends. Jeder musste sehen, wie er unterkam. Nur einige Unentwegte bleiben da, schlafen da, kochen auf ein paar Steinen auf dem Stadtgarten. Wübben hat dort schon wieder eine Holzbude und schenkt Fliegerbier aus, verkauft Zigaretten. Auf dem Neuen Markt werden Baracken aufgebaut, wo demnächst einige Kaufleute wieder ein Geschäft eröffnen. Wenn wir jetzt etwas kaufen wollen, müssen wir nach Aurich, Norden oder Leer.

In Emden ist kein Peter Eilts, kein de Wall, kein Backhaus mehr; und Pewsum war schnell leergekauft. Das Schlimmste war zunächst die Schuh-Frage. Mein Mann hatte keinen Mantel, lief in den ersten Tagen im Mantel eines Straßenbahnschaffners umher. Später besorgte ihm ein Arzt einen Wintermantel auf Bezugsschein. In der ersten Zeit waren wir beide sehr deprimiert; jetzt geht es besser. Aber ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie es ist, wenn man plötzlich vor einem Nichts steht. Alle Andenken von früher, Bücher, Möbel – alles weg. Es ist grauenhaft. Bezugsscheine gibt es , auch Geld, aber man kann ja nichts kaufen. Aber ich will nicht klagen, man geht eben ein wenig schäbiger durch die Welt.

Ich muss mindestens einmal in der Woche nach Emden, um nach Robert zu sehen. Er hat jetzt bei Dr. Wiltfang ein Schlafzimmer und ist dort ganz zu Hause. Er isst dort auch und wird rührend versorgt. Inzwischen hat sich für uns eine Wohnmöglichkeit ergeben, wir können das möblierte Haus von Dr. Dilg bewohnen. Es ist zwar sehr stark beschädigt, aber Robert hat alle möglichen Handwerker mobil gemacht, das Dach ist gedeckt, die Fensterscheiben sind drin, die Türen werden wieder gangbar gemacht. Dann muss noch der unsagbare Kalk, Mörtel, Dreck von Wänden und Decken entfernt werden. Heizung ist vorhanden, Gas, eine Badewanne, auch drei Bettstellen und Betten.

Vor einem Pewsumer Winter graut mir auch; auch bin ich hier so gut wie ohne Hilfe. Jeder bleibt auf seinem Posten, Atti lässt einen nicht an die Kocherei, Mutter nicht an die Schreiberei. Man fühlt sich oft überflüssig. Und doch muss man etwas zu tun haben, denn wenn man anfängt zu grübeln, bekommt man Herzklopfen. Alle Sonntagskleider von den Kindern sind verbrannt, meine besten Kleider, das bunte, das schwarze Seidenkleid. Ich mag gar nicht darüber nachdenken.

Alles Denken konzentriere ich nun auf den Aufbau bei Dilg. Robert hat sich besser in sein Schicksal gefunden, als ich dachte. In den ersten Tagen war er sehr deprimiert, dem Weinen nahe. Jetzt geht es besser. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man plötzlich vor dem Nichts steht. Alle Andenken von früher, meine Puppensachen, Bücher, Möbel – alles weg, es ist grauenhaft.

Bezugsscheine gibt es, auch Geld – ich bekam gleich mal 1000 Reichsmark – aber man kann ja nichts kaufen. Aber ich will nicht weiter klagen. Man geht eben ein wenig schäbiger durch die Welt, man hat auch keine Sorgen mehr um das Verlorene. Wenn wir flüchten müssen, werden wir unser Hab und Gut fast in unseren Koffern verstauen können. Wehe denen, die viel haben. Sie verlieren viel – wenn ich allein an meine Eltern denke.“