Das Tempelchen mit dem spitzen Hut

Der Chinesentempel soll in das Projekt einer Kunstpromenade zwischen Bahnhof und Stephanplatz mit einbezogen werden (KiE berichtete). Der kleine Kiosk, den zuvor der Goldschmied Jörn Haut 17 Jahre lang als Präsentationsraum und Treffpunkt genutzt hat, ist ein Rondell, das nur wenig Platz bietet. Der 2018 verstorbene Kunsthistoriker Karl Arndt hat sich 2014 mit dem von einem Spitzhut bekrönten Häuschen und seinem Umfeld – einer markanten Leuchte und einem schlichten Brückengeländer – beschäftigt und einen kleinen Aufsatz verfasst, an den aus Gründen der Aktualität hier erinnert werden soll.

Von Karl Arndt

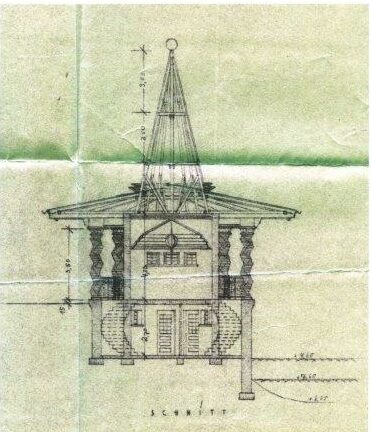

Emden. „Jeder Emder ist im Bilde, wenn das Wort „Chinesentempel“ fällt. Es geht um einen kleinen, doch aber alles andere als unscheinbaren Rundbau, der offenbar lange schon diesen Spitznamen trägt. Er hat an der Boltentorbrücke seinen exponierten Platz, ursprünglich neben einem Stigt hineingebaut in die steile Böschung des Stadtgrabens. Geplant wurde das Gebäude seit Mitte des Jahres 1927 und fertiggestellt ein Jahr später.

Es entstand also in der Amtszeit (1925 bis 1933) des aus Württemberg stammenden, hochverdienten Technischen Senators und Stadtbaurates Diplom-Ingenieur Reinhold Haasis, und zwar im Zusammenhang mit einer gleichzeitig errichteten, inzwischen ersetzten Brücke. Der Entwurf stammt von dem Stadtarchitekten und Leiter der städtischen Bauberatung (so die offiziellen Titel) Diplom-Ingenieur Walter Luckau, erscheint doch seine Unterschrift mehrfach unter Plänen in der Bauakte (Stadtarchiv Emden: V 5016).

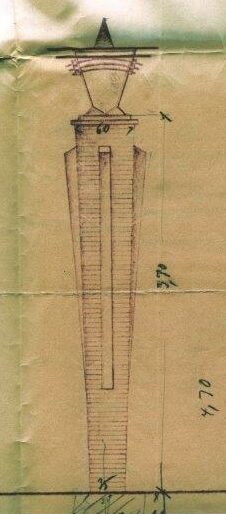

Der in Varel geborene Luckau war in den Jahren 1926 bis 1931 in Emden tätig und fand wegen seiner gestalterischen Fähigkeiten ausdrückliche Anerkennung. Dass aber Haasis auf Grund seiner Position Luckaus Entwurf nicht nur durchsetzte, sondern darüber hinaus auch konkrete Anregungen gab, bleibt als möglich festzuhalten. So gilt es auch für die 1927 dem „Chinesentempel“ schräg gegenüber postierte, in der Formensprache verwandte, d. h. ebenfalls entschieden unüblich durchgeformte Straßenlaterne, die heute leider durch allzu nah gerückte Hinweisschilder um ihre Wirkung gebracht ist.

Was den bescheiden dimensionierten Rundbau auffällig macht, ist zunächst, aus der Entfernung betrachtet, vor allem das sanft ansteigende, weit vorkragende Dach, aus dem ein hoher Spitzkegel, bekrönt von einer golden leuchtenden Kugel, emporwächst. Der Gedanke an eine extravagante Kopfbedeckung liegt nahe – kein Wunder daher, dass man, offenbar aber ohne stärkeren Nachhall, in Anspielung auf den damaligen Emder Oberbürgermeister nicht nur von „der Mützelburg“, sondern auch vom „Mützelburg-Hut“ hat sprechen können. Aus der Nähe fallen dann vor allem die Stützen ins Auge, die als Träger des Daches auf einem umlaufenden Sockel freistehend das kreisrunde Gebäude umringen. In ihrer Durchbildung sind sie gleichfalls extravagant zu nennen, demonstrieren sie doch bis hin zu den Kapitellen ein freies Spiel ausschließlich mit dem Klinker, dem auch für die Außenhaut des Pavillons verwendeten Material.

Die einzelnen Steine wurden derart gegeneinander versetzt, dass sich völlig selbstverständlich der Eindruck spiralig gedrehter, dabei aber vieleckiger und insofern bizarrer „Säulen“ ergibt. Wir kennen „Korkenziehersäulen“ vollkommen anders, nämlich geschmeidig glatt geformt, als ein typisches, unüberschaubar häufiges Gestaltungselement des Barock. Man denke zum Beispiel nur an Gianlorenzo Berninis mächtiges Tabernakel über dem Grab Petri in der Peterskirche zu Rom (1624/33), aber auch an Kanzeln und Altäre, wie sie sich in den Gotteshäusern Ostfrieslands finden.

Die fesselnden Eigentümlichkeiten des Emder Bauwerks lassen völlig vergessen, dass seine ursprüngliche Funktion eine keineswegs herausgehobene, sondern im Gegenteil eine banale war. Das in die Uferböschung hineingebaute Untergeschoss fungierte als eine inzwischen längst geschlossene öffentliche Toilette, getrennt für beide Geschlechter und zugänglich über zwei Treppen. Der ebenerdige Raum sollte in der uns geläufigen Wortbedeutung als Kiosk dienen und erfüllte diesen Zweck tatsächlich über eine lange Zeit. Das uns vertraute Wort Kiosk kommt aus dem Türkischen, wurde dann ins Französische übernommen und bezeichnete zunächst, im 18. und frühen 19. Jahrhundert, nichts anderes als einen exotisch geformten Gartenpavillon.

Wir sollten also festhalten, dass der mit offensichtlichem künstlerischem Ehrgeiz wie mit Lust am Exzentrischen entworfene „Chinesentempel“ weit über seine Zweckbestimmung hinaus als Anlass verstanden wurde, auch im Kleinen und Alltäglichen eine Gelegenheit zu sehen, das Bild der Stadt ästhetisch zu bereichern. Ein gleiches Zeugnis für diesen gestalterischen Willen ist der Kiosk, der am Wall zwischen Marienwehrster- und Gelbe Mühlen-Zwinger erhalten blieb.

Beide Gebäude sind Teil einer architektonisch höchst bemerkenswerten Epoche Emdens und erinnern zugleich an die wenigen besseren Jahre der so schwer geprüften „Weimarer Republik“, nämlich an die Zeitspanne zwischen der Überwindung der Inflation im November 1923 und dem Beginn der Weltwirtschaftskrise (1929/30). Der Wohnungsbau in neu zu gründenden Stadtteilen stand damals wie in vielen anderen Städten ganz vorn auf der Tagesordnung. Aber auch anspruchsvolle öffentliche Gebäude waren zu errichten.

Es entwickelte sich in diesem Zusammenhang in ganz Norddeutschland, d. h. in der an historischer Substanz denkbar reichen Region der „Backsteinbaukunst“, eine Architektursprache, die vorrangig den so schön alternden Backstein bzw. den hart gebrannten Klinker erneut zur Geltung brachte. Die Formgebung dieser Bauten zeigt bei genauem Hinsehen im Großen wie im Detail stilistische Unterschiede im Spektrum zwischen expressiver Modernität und Traditionselementen z. B. in der Giebelbildung.

Die summierende Bezeichnung „Backstein-Expressionismus“, die man in diesem Zusammenhang hört, vereinseitigt die tatsächlich gegebene Situation, wie sie sich auch in Emden beobachten lässt. Hier haben glücklicherweise viele dieser Gebäude die weitgehende Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg überstanden, allem voran die Herrentorschule mit der zugehörigen Turnhalle und weiter das Finanzamt an der Ringstraße, das Apollo-Kino mit dem gegenüber liegenden Haus der AOK sowie Reihenhäuser u. a. in der Auricher und der August-Bebel-Straße.

Wie aber konnte man darauf kommen, einem kleinen Kiosk den Spitznamen „Chinesentempel“ zu geben? Die Frage führt zunächst über mehr als zweihundert Jahre zurück in das 18. Jahrhundert, das eine Epoche der „Chinoiserie“ gewesen ist, einer Chinamode also, welche die Kultur Europas in weitem Umfang ergriff und deshalb von Zeitgenossen auch eine „Raserey“ genannt werden konnte. Es ging nicht wie im Fall der Antike um ein leuchtendes Vorbild für das eigene Schaffen. Vielmehr suchte man den Reiz des Exotischen, des ganz Anderen, Fremden, und so erwarb man und imitierte auch chinesische Porzellane, Lackarbeiten, Stoffe und Tapeten, um größere oder kleinere Innenräume z. B. als Porzellan- oder Lackkabinette auszugestalten.

Auch in der Formgebung der Staffagebauten, die in den Gärten und Parks der damaligen Zeit als Blickfang und Stimmungsträger wie als Ruhe- und Aussichtsplätze dienten, spielten die „Chinesereyen“ (wie man keineswegs abschätzig auf gut deutsch sagte) eine wesentliche Rolle. Die bogig geschwungenen chinesischen Brücken waren überall begehrt, man errichtete Pagoden und gelegentlich selbst Großbauten mit deutlichen Anklängen an China, so das Wasserschloss Pillnitz an der Elbe nahe Dresden.

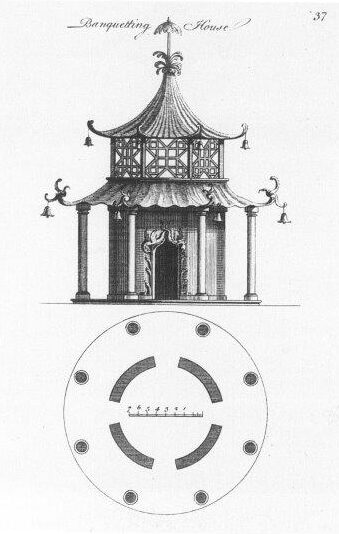

Im Hinblick auf den Emder „Chinesentempel“ sind die damals für Aufenthalte in der Parknatur gedachten Pavillons von Interesse. Man entwarf sie über quadratischem, vieleckigem oder kreisrundem Grundriss, offen oder geschlossen und in den verschiedensten „Verkleidungen“: chinesisch oder antikisch, gotisch oder auch ländlich schlicht. Vieles davon, so lehren es alte Beschreibungen, ist inzwischen verfallen oder dem Geschmackswandel geopfert worden. Erhalten blieb gleichwohl genug, und im Übrigen kennen wir zahlreiche Beispiele aus alten Abbildungen und nicht ausgeführten Entwürfen sowie von Kupferstichen, die als Vorlagen in Büchern oder als Einzelblätter publiziert wurden.

Ein solches Beispiel zeigt die Außenansicht und den Grundriss eines Garten-Pavillons „à la Chine“ unter dem anspruchsvollen Titel „Banquetting House“ (also: Speiseraum). Es stammt aus einem 1758 in London unter dem Titel „Ornamental Architecture (…)“ erschienenen Buch von Charles Overs. Gezeigt ist ein kreisförmig gebildeter Raum, der sich nach vier Seiten öffnet und dessen vorkragende, elegant geschwungene untere Verdachung von acht freistehenden Säulen gestützt wird. Darüber sieht man ein in Form diagonaler Kreuze gebildetes Stabwerk als Träger des wiederum kurvig vorkragenden, spitz zulaufende Daches, das in einem Schirm endet. Kleine Glocken an beiden Verdachungen sind das typisch chinesische „Tüpfelchen auf dem i“. Man hat sich vorzustellen, dass der Innenraum nicht nur durch die vier Türöffnungen, sondern auch von oben durch das Gitter erhellt werden sollte.

Ähnlich strukturierte Bauten lassen sich in größerer Zahl nachweisen, und ein im Park von Wilhelmshöhe (Kassel) stehender Pavillon, Mittelpunkt einer 1781/85 errichteten „chinesischen Kolonie“ (wenig später „Mulang“ genannt), geht zweifellos auf den von Charles Overs veröffentlichten Entwurf zurück (besonders das Gitterwerk des Tambours und den Schirm als Bekrönung des Daches). Auch die Glöckchen waren ursprünglich wohl vorhanden, und nur die Tatsache, dass der Rundbau bis auf einen Zugang geschlossen ist, lässt einen etwas anderen Gesamteindruck entstehen.

Wendet man sich nach diesem Rückblick Emdens „Chinesentempel“ zu, so lautet das Fazit: In der Grundstruktur, einem von Säulen umstandenen Rund und einer zunächst ausladenden, dann spitz zulaufenden Verdachung, ist durchaus eine Ähnlichkeit mit den eben zitierten Beispielen zu erkennen. Auch kann man darauf verweisen, dass die Verdachung des Baues, breit auskragend und dann spitz endend, ein wenig an die Strohhüte der chinesischen Landbevölkerung erinnert, und dass diese Hutform in der europäischen Chinoiserie, z. B. bei Porzellanfiguren, des öfteren besonders hoch und spitz ausfallen kann.

Genauere Übereinstimmungen aber lassen sich nicht feststellen. Der Verdachung fehlt gerade das, was als ein besonders augenfälliges Charakteristikum chinesischer Architektur zu gelten hat und tatsächlich in allen europäischen Nachbildungen begegnet: der schöne Kurvenschwung. Auch sonst verweist an dem Bau nichts konkret auf China. Der Zickzack-Fries am Architrav, über den Stützen, ist vielmehr ein typisch zeitgenössisches, in Emden wie andernorts vorkommendes Schmuckelement der Backsteinarchitektur der 1920er Jahre, und dasselbe gilt für die bemerkenswerten schmiedeeisernen Gitter, die die beiden Treppen in das Untergeschoss absichern. Ihr lebhaft bewegtes Formenspiel lässt ebenfalls nichts erkennen, was man chinesisch nennen dürfte.

Wenn wir also nachzuvollziehen versuchen, wie es trotz aller Unähnlichkeiten zu der Bezeichnung „Chinesentempel“ kommen konnte, so haben wir mit dem Blick auf das Ganze an Erinnerungen und Assoziationen zu denken. Es wird die Extravaganz des Emder Gebäudes gewesen sein, die den Spitznamen provozierte, weil wir ja einen starken Eindruck von Extravaganz auch haben, wenn uns mitten in Europa die Zeugnisse der „Chineserey“ vor Augen treten. So gesehen, lässt sich der Name als eine Sympathiebekundung oder als eine Art von Plädoyer für das pointiert Eigenwillige in der Architektur verstehen.

Einer solchen Interpretation steht das feierliche Wort „Tempel“ durchaus nicht entgegen. Auf China verweist es nicht, denn die Rundbauten, die man dort innerhalb von Tempelanlagen findet, zeigen andere Formen und Dimensionen. Wohl aber gibt es auch in diesem Punkt eine ausgeprägte Beziehung zu den Staffagebauten in der europäischen Gartenkunst. So ist im Park des Schlosses Lütetsburg noch ein „Tempel der Freundschaft“ erhalten, und gleich mehrere Beispiele fanden sich im Seifersdorfer Tal (nördlich von Dresden), das ab 1781 in einen Park verwandelt wurde. Die kleinen „Tempel“ dort waren ausdrücklich dem Andenken guter Menschen, den Musen, der Wohltätigkeit oder den ländlichen Freuden gewidmet. Das Wort „Tempel“ bezeichnete also dort wie überall sonst keine konkret kultische Funktion, sondern im höchsten Fall einen wie immer auch gestalteten Erinnerungs- oder Weiheort. Die Benennung des Emder Kiosks ist demnach nichts anderes als eine humorvolle oder auch ironisch getönte Rangerhöhung – vom banalen Zweckbau zu etwas bemerkenswert Anderem.

Wann und von wem der Spitzname des Bauwerks am Boltentor in Umlauf gebracht wurde, ist bisher offen und wird vermutlich offen bleiben. Geradezu verführerisch erscheint mir der Gedanke, dass einer der Verantwortlichen, Haasis oder Luckau, privat und durchaus scherzhaft diese Bezeichnung verwendete,

die dann allmählich Boden gewann – klingt sie doch so viel besser als der aus den Bauakten ersichtliche, amtlich trockene Name „Säulenhäuschen“, den man später nur noch gelegentlich liest. Man darf ja voraussetzen, dass Beide sich auf Grund ihres Studiums in der Architekturgeschichte über Europa hinaus auskannten, und dass es demnach vielleicht sogar ihr erklärtes Ziel war, den chinoisen Gartenpavillons des 18. Jahrhunderts etwas vergleichbar Besonderes, dabei aber durch und durch Modernes, folgen zu lassen.

Ein letztlich gut ausgegangenes, in jüngeren Berichten immer unterschlagenes Zwischenspiel in der Geschichte des Bauwerks sei am Ende erwähnt. Am 11. April 1940 las man in der Zeitung von dem Beschluss, die Kupferplatten der Verdachung des Baues im Zusammenhang mit der „Geburtstagsspende des Deutschen Volkes“ Hitler zum Geschenk zu machen. So wurde das gesamte Dach, wie eine Fotografie dokumentiert, abgebrochen und durch eine flache Abdeckung ersetzt. Man wird hellhörig, wenn es dazu von dem „Säulenhäuschen“ weiter heißt, dass es „einstweilen (!) noch stehen bleiben solle“. Einstweilen, das bedeutete: bis zu einer vielleicht kommenden „einheitlichen Gestaltung“ des an ihm vorbeiführenden Straßenzuges.

Die Nachricht besagt unmissverständlich, dass das Gebäude zumal nach seiner Amputation (oder Schändung) nicht mehr als eine kunstvoll fesselnde Extravaganz, sondern nurmehr als entbehrliche, weil „entartete“ Architektur angesehen wurde und, dass man offenbar in Emden wie in so vielen anderen Städten während des Dritten Reiches „zeitgemäße“ Ausbaupläne zumindest im Kopf hatte. Weit über das Kriegsende hinaus behielt der „Chinesentempel“ das ihm verpasste flache Dach, und erst im August 1981 erhielt er den kupfernen breitrandigen Hut als das eine seiner beiden Hauptmerkmale zurück.

——————————————————————————-

Karl Arndt: Jahrgang 1929. Studium der Kunstgeschichte, der deutschen Literaturgeschichte, der Klassischen Archäologie. Promotion 1956, Habilitation nach Tätigkeit im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München 1969. 1970 Berufung auf den Lehrstuhl für Kunstgeschichte an der Georg-August-Universität Göttingen; dort tätig bis 1996. Veröffentlichungen zur deutschen und niederländischen Kunst des 15. und 16. Jahrhunderts sowie zur Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts.

In Ostfriesland: Aufsätze zu den Denkmälern der „Ära Fürbringer“ und zu Carl Eberhard Reimer, einem Auricher Kunstsammler und –schriftsteller des 18. Jahrhunderts (Emder Jahrbuch), sowie Mitarbeit an mehreren Ausstellungskatalogen des Ostfriesischen Landesmuseums (Backhuysen, Folkerts, Trimborn, Menso Alting).