Wenn der Schöpfer die Welt ordnet

Der zweite Vortrag im Rahmen der aktuellen Reihe der Naturforschenden Gesellschaft zu Emden – „Schöpfung aus dem Nichts“ – beschäftigte sich mit dem Verhältnis von Kosmos und Musik. Referent war Dr. Michael Weichenhan, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Johannes a Lasco Bibliothek. Weichenhan ist von Haus aus Wissenschaftshistoriker, ging daher sein Thema interdisziplinär an und verschmolz Astronomie, Philosophie, Mathematik und Physik zu einer komplexen Betrachtungsweise.

Kultur-in-Emden: Herr Dr. Weichenhan, ihr Vortrag vor der Naturforschenden Gesellschaft hatte den Zusammenhang zwischen Kosmos und Musik zum Inhalt. Aber das All ist leer, kalt und still.

Weichenhan: Nun, zumindest hören wir nichts, und weil es so unvorstellbar leer ist, können wir auch ganz sicher sein, dass wir da nichts überhören. Hinzu kommt noch etwas anderes: Wir denken bei dem Wort Musik, das, wie schon die Betonung auf der letzten Silbe zeigt, von dem französischen „la musique“ stammt, vor allem an Klänge. Musik in dem Sinne, wie ich es in dem Vortrag verwendet habe, stammt von dem lateinischen „musica“, wir betonen das auf der ersten Silbe. Und da kommen eben die Musen ins Spiel, die neun Töchter des Göttervaters Zeus, man könnte sagen, himmlische Kräfte, die den Menschen besondere Fähigkeiten verleihen: Dichten, Tanzen, Singen usw. All das waren einmal Sachen, die man der Eingebung verdankte. Durch die Musen sind wir schon mit dem Himmlischen verbunden, jedenfalls nach antiken Vorstellungen, die sich auch im Christentum erhalten haben.

Wenn aber Himmlisches und Irdisches zusammenhängen – welche Rolle spielt die Musik?

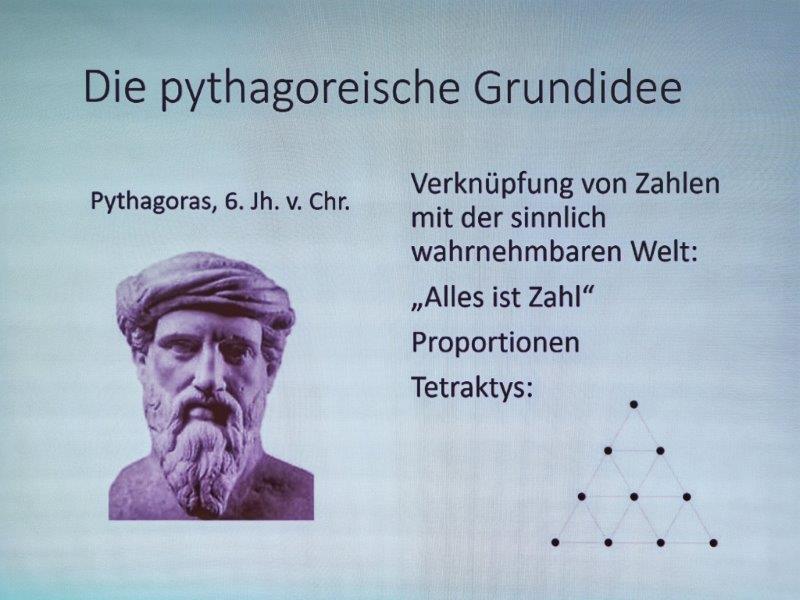

Die Vorstellung ist eigentlich eine, die die moderne Naturwissenschaft nicht nur teilt, sondern gerade auszeichnet: Es gibt, allen Unterschieden zwischen der Erde und dem riesigen Kosmos zum Trotz, Naturgesetze, die überall gelten. In der Antike war das keine selbstverständliche Annahme. Eine Gruppe von Männern um den legendären Pythagoras aber hat behauptet, dass man alles mit Zahlen erfassen kann, also mit natürlichen und gebrochenen Zahlen, also Zahlverhältnissen. Die beschäftigen die Musik: sie arbeitet mit den Längenverhältnissen von Saiten. Verkürzt man eine Saite um die Hälfte, erklingt ein ganz ähnlicher, aber höherer Ton. Den Abstand nennt man Oktave. Verkürzt man ihn um Zweidrittel, entsteht dann eine Quinte, um Dreiviertel, eine Quarte. Man hat also einfache Brüche wie 1:2, 2:3, 3:4 – Verhältnisse von Saitenlängen, die gut zusammenklingen, verschmelzen. Und das, so glaubte man, gilt nicht nur für unsere Musikinstrumente, sondern würde überall im Kosmos so sein.

Woher kommt diese Vorstellung?

In unserem Kulturraum leiten wir das von Pythagoras aus dem 6. Jahrhundert vor Christus her. Unsere älteste Quelle, die wirklich etwas bietet, ist Platon, der in der Mitte des 4. Jahrhunderts v. Christus einen Dialog „Timaios“ geschrieben hat. Und dort wird eine Geschichte erzählt: der Weltschöpfer habe die Weltseele in Form einer Tonleiter geschaffen, also die gesamte Welt geordnet, indem er sie Verhältnissen, Proportionen, unterwarf. Dass der Kosmos auch klingt, steht da nicht, aber in späteren Texten findet man die Auffassung, die Planeten würden bei ihren Bewegungen Töne erzeugen. Das hat lange nachgewirkt.

Damit hätte man die Vorstellung, die noch in Goethes „Faust“ romantisierend zitiert wird. Aber die Realität war ja eine andere und hatte für die Astronomie bedeutsame Folgen.

In der Tat, man ist mit der Realität nicht so richtig klargekommen, nicht nur, weil wir eben nichts hören, sondern weil man mit dieser großartigen Idee nicht so recht etwas anfangen konnte. Bis dann Johannes Kepler kam. Der hat in seiner „Weltharmonik“ von 1619 den Gedanken aufgegriffen und konsequent durchgeführt. So hat er die Astronomie vom Kopf auf die Füße gestellt. Die Sonne ruht, die Planeten umrunden sie auf elliptischen Bahnen. Es waren sein Glaube an die Weisheit des göttlichen Schöpfers und sein Glaube, dass der Kosmos einer musikalischen Ordnung gemäß aufgebaut ist, die erstmalig das „copernicanische Weltsystem“ begründeten.

Klingt gut, aber das müssen Sie mir bitte erklären.

Nun, das hängt vor allem mit dem 3. Keplerschen Gesetz zusammen, das ja besagt, die Quadrate der Umlaufzeiten von Planeten entsprechen den Kuben der großen Bahnhalbachsen. Das heißt, dass die Umlaufzeiten um die Sonne und die Abstände der Planeten zueinander verknüpft werden. Die Planeten bewegen sich unterschiedlich schnell, was Kepler in unterschiedliche Tonhöhen umgerechnet hat, und außerdem hat er die Abstände von der Sonne in Tonhöhen umgerechnet: Der Saturn, der damals am weitesten entfernte Planet, klingt tief, der Jupiter schon etwas höher, und der sonnennahe Merkur saust um die Sonne in ganz hohen Tönen. Diese Abstände hat Kepler, wie wir heute wissen, ganz erstaunlich genau bestimmt: mittels des musikalischen Modells. Newton hat übrigens ein halbes Jahrhundert später sein Gravitationsgesetz auf dieser Entdeckung aufgebaut.

Und welche Vorstellung hatte Kepler von der Musik?

Kepler hat die Mehrstimmigkeit der barocken Musik vorausgesetzt. Also, nicht nur Oktave, Quinte und Quarte gelten als Konsonanzen, sondern auch Terzen und Sexten. Er sagt immer wieder, dass die alten Theoretiker ihren Ohren nicht getraut hätten. Sonst hätten sie den schönen Klang dieser Intervalle bemerken müssen. Keplers Himmelsmusik basiert auf dem Unterschied von Dur und Moll, wie wir es bis heute verwenden.

Bei Musik geht es immer auch um Frequenzen und Schwingungen. Es ist aber klar, dass man eine Oktave nicht genau in eine Quinte und eine Quarte teilen kann, wenn man die genauen Schwingungsverhältnisse zu Grunde legt. Wie passt das in das Modell der Himmelsmusik?

Ja, vollkommen richtig. Und das gilt schon für diese klassischen Intervalle, noch mehr für die Terzen und die Sexten. Man muss, damit man wirklich musizieren kann, die Abstände „temperieren“, d.h. ausgleichen. Das war für die Musiker seit dem 16. Jahrhundert ein bekanntes Problem, und man hat viel versucht, damit zurechtzukommen …

Warum gab es denn diese Widerstände?

Das hat viele Gründe. Ein sehr schwerwiegender ist, dass ja auch eine einzelne Saite nicht nur einen einzigen Ton erzeugt, sondern einen Klang, der aus dem Hauptton und den Obertönen besteht. Die Obertonreihe beginnt mit den klassischen Intervallen Oktave, Quinte, Quarte, geht dann weiter zu großer und kleiner Terz usw. Die Saite schwingt nach den mathematischen Proportionen, man nennt das „harmonische Schwingungen“. Das ist Physik. Die Natur kümmert aber nicht, dass das dem mehrstimmigen Musizieren nicht förderlich ist. Wenn man andererseits die Oktave, wie auf unseren Klavieren, in 12 gleichgroße Teile zerlegt, arbeitet man gleichsam gegen die Obertonreihe an. Der Vorteil ist, dass man in allen Tonarten spielen kann. Wir sind heute daran gewöhnt, dass ein Klavier nur 12 Halbtöne pro Oktave hat und man von jeder in jede Tonart wandern kann.

Nun zum Abschluss die Frage, warum gerade die Töne sind, die bis heute die Idee eines harmonischen Zusammenhangs der Welt tragen?

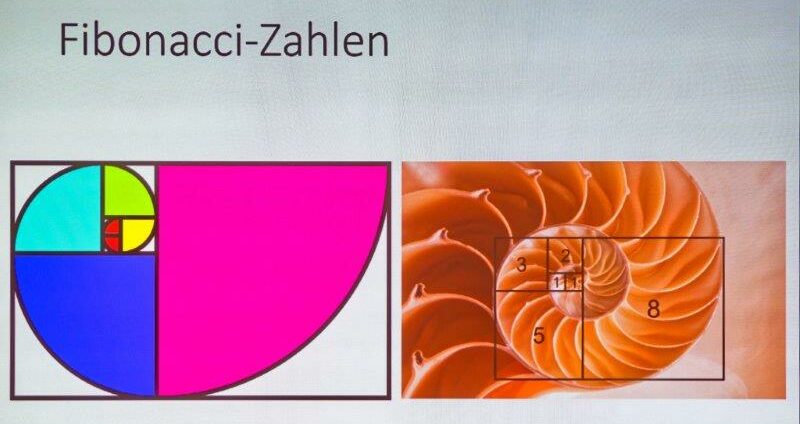

Töne können Realität formen. Vom bloßen Hinsehen ändert sich nichts, aber wenn ich einen geeigneten Draht in Schwingung versetze, so bildet sich ein Klang: Hauptton und Obertöne. Man kann das auch mit Flächen machen. Streut man feinen Sand auf eine Platte und versetzt sie in Schwingungen, entstehen symmetrische Gebilde. Musik steht gleichsam auf der Nahtstelle zwischen Mathematik und Realität. Sie ist deshalb eigentlich die erste wirkliche Natur-Wissenschaft gewesen. Überall, wo man heute nach Symmetrien sucht, in der Mathematik, in der Biologie oder in der Kristallographie, setzen sich etwas fort, was mit Pythagoras begonnen und bei Kepler einen gewissen Höhepunkt gefunden hat. Die Natur mag vielleicht nicht viel übrig haben für unsere mehrstimmige Musik, auf jeden Fall finden wir überall, in Kristallen, Schneckenhäusern, Kiefernzapfen oder beim Romanesco-Kohl, Beziehungen, die wir auch aus der Musik kennen. Nicht genau, aber näherungsweise. Insofern ist an dieser alten und weit verbreiteten Vorstellung, die Welt sei Musik, schon etwas dran.