Ein Reisebericht als Fundstück in einer Truhe

Von Dr. Michael Weichenhan

Emden. Seit einiger Zeit befinden sich die aus Kriegs- und Nachkriegswirren geretteten Überreste der einstigen Schlossbibliothek Ebersdorf, Residenz der thüringischen Grafschaft Reuß-Ebersdorf, im Besitz der Johannes a Lasco Bibliothek. Die bibliothekarische Erschließung der 2830 Bände ist mit Hilfe einer Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gerade abgeschlossen worden. Das erlaubt genauere Einblicke in den Bestand. Er umfasst überwiegend Bücher des 18. und 19. Jahrhunderts, und unter ihnen findet sich manches Stück, das es wert ist, an dieser Stelle vorgestellt zu werden. Kleine Kostbarkeiten sind in dieser typischen Adelsbibliothek der Aufklärungszeit vertreten, die nicht nur die Aufmerksamkeit von Spezialisten, sondern von all denen erwecken können, die sich für Bücher interessieren.

■

Das herausgegriffene Buch gehört zur Reiseliteratur, einer Sorte Literatur, die in der Ebersdorfer Bibliothek zahlreich vertreten ist. Das hat Gründe, denn Reisen war, bis sich nach dem 2. Weltkrieg der Massentourismus entwickelte, eine kostspielige und im wahren Sinne des Wortes auch abenteuerliche Angelegenheit. Nur Wohlhabende konnten sich den Luxus leisten – zumeist Adlige.

Verbunden aber war dieser Luxus mit verschiedenen Gefahren und Strapazen: bewaffnete Halunken lauerten nicht selten entlang der schlechten Straßen auf Beute, unweigerlich fiel man früher oder später einem der betrügerischen Herbergswirte anheim, miserable Hygiene und Krankheiten taten das ihre, um das Reisen nicht zum ungetrübten Vergnügen werden zu lassen. Fuhr man in ein fremdes Land, musste man die dortige Sprache beherrschen oder die Kosten für einen Dolmetscher aufbringen.

Warum also reiste man? Neugier und das Streben, den eigenen Horizont zu erweitern, das waren die wohl wichtigsten Motive. „Du kannst Dich“, heißt es in einem mit guten Ratschlägen gespickten Brief in Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“, „Du kannst Dich also nach Belieben in der Welt umsehen, denn die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen“ (V, c. 2).

Reiseliteratur hat deshalb zwei Funktionen. Sie bietet, wie noch heute ein Reiseführer, vorab Orientierung im Gelände, weist auf Sehenswürdigkeiten, empfiehlt oder (warnt vor) bestimmten Unterkünften, erläutert Sitten und Gebräuche. Anders als der Tourist von heute musste man sich einst auf Reisen vorbereiten. Aber Reiseliteratur ermöglicht noch etwas anderes: das Verreisen im Lehnstuhl. Ohne sich den Strapazen auszusetzen, lässt sie lesend erfahren, was andere gesehen und erlebt haben. Reiseliteratur ist eben auch Literatur, die (wie ein Roman) in andere Welten entführt, einen heute nach Italien entrückt, aber morgen schon ins ferne Persien unterwegs sein lässt.

Beim Reisebericht, der hier vorgestellt werden soll, handelt es sich tatsächlich um ein kostbares und nach wie vor lesensbares Stück: „Tagebuch der Reise des Michel de Montaigne nach Italien durch die Schweiz und Deutschland in den Jahren 1580 und 1581“, so die Übersetzung des ursprünglich französisch und italienisch geschriebenen Werkes. Das Erscheinungsjahr des ersten Bandes 1774 macht ein wenig stutzig. Was mag einen Verlag bewogen haben, ein Reisetagebuch, ein „Journal“, nach fast 200 Jahren auf den Markt zu bringen? Und kurze Zeit später gar eine deutsche Übersetzung?

Nun, es ist der Name des Verfassers, der dafür den Ausschlag gab. Michel Eyquem (1533 bis 1592), der nach dem Ort seiner Geburt, dem Schloss Montaigne, benannt wurde, war ein hoch gebildeter Jurist und Landedelmann, ein Diplomat von bewundernswertem Geschick, gleichermaßen angesehen bei beiden Parteien, die sich im Frankreich des 16. Jahrhunderts bis aufs Blut bekämpften, vor allem aber ein überragender philosophischer Schriftsteller.

Die scharfsinnigen Haarspaltereien und endlosen Wortgefechte lateinisch schreibender Schulphilosophen verachtete er, sein Philosophieren bestand vielmehr im Nachdenken über menschliche Verhaltensweisen, im schonungslosen und selbstironischen Bedenken seiner eigenen Angewohnheiten, seiner Vorurteile, seiner Schwächen, schließlich darüber, wie es gelang, mit ihnen und der während der Religionskriege kräftig angeheizten Unduldsamkeit in seiner Umgebung fertig zu werden. Man könnte sagen: Er hat sich und die Welt mit heiterer Resignation ertragen. Montaigne schrieb französisch, seine Art zu schreiben nannte er „Essais“, Versuche. Sie hat einer Textgattung den Namen gegeben.

Aber nicht von den „Essais“ soll hier die Rede sein, die seinen Ruhm begründeten, sondern von jenem Reisejournal. Montaigne, der sich 1571 aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen hatte, um sich dem Lesen und Schreiben in Abgeschiedenheit widmen zu können, begann 1580 eine Reise, die den unersättlichen Wissensdurst des Autors stillen, Abwechslung bieten und, durch Aufsuchen von gewissen Heilquellen, auch der angeschlagenen Gesundheit aufhelfen sollte. Über die Stationen hat er Buch geführt, anfangs anscheinend einem dienenden Begleiter diktiert, später dann selbst geschrieben.

Wer freilich mit dem Stil Montaignes vertraut ist, seine Vorliebe für das Versteckspiel kennt, wird die Figur des schreibenden Dieners, der von den Erlebnissen und Gedanken seines „Herrn Montaigne“ berichtet, wohl für eine Erfindung halten. Die Maske des notierenden Begleiters ermöglichte aufzuzeichnen, was dem Edelmann nicht ohne weiteres gestattet war: einen schlichten, unverstellten Blick darauf zu werfen, wer oder was einem unterwegs begegnete.

In Épernay traf er auf einen der führenden Gelehrten des Jesuitenordens, den Spanier Juan Maldonado, damals eine europäische Berühmtheit. Man besuchte sich gegenseitig. Berichtet wird aber nicht von tiefschürfenden Unterhaltungen, sondern darüber, welch erstaunliche Wirkung der eiskalte Heilbrunnen im belgischen Spa habe. Was er mit namhaften Gelehrten in Basel beredet haben mag, erfährt man kaum, beeindruckt zeigt sich der Tagebuchschreiber aber von einem Gastwirt im elsässischen Mulhouse, der erzählt, dass die protestantischen Schweizer bei entsprechendem Sold im französischen Heer gegen ihre Glaubensbrüder, die Hugenotten, kämpfen, sich katholische Frauen nehmen, ohne sie zu einem Glaubenswechsel zu überreden. Montaigne, dem die blutigen und die gelehrten Streitereien um den rechten Glauben ein Gräuel waren, sagte diese pragmatische Einstellung zu.

Von Sehenswürdigkeiten, bedeutenden Bauten oder Gemälden weiß Montaigne kaum etwas zu sagen; zum Reiseführer taugt er also nicht. An Venedig fand er bemerkenswert, dass die Frauen weniger schön waren als erwartet, ob es sonst noch etwas zu bestaunen gegeben hatte, bleibt im Dunkeln. Auch in Florenz hatte er mehr Augen für die Prostituierten als für das Baptisterium oder die Kathedrale. Montaigne beobachtet das alltägliche Leben, er notiert Lebensgewohnheiten und die unterschiedlichen Weisen, in denen die Menschen ihre Religion praktizieren, besucht Messen und in Rom auch eine Synagoge, wo er einer Beschneidung beiwohnt.

Von Rom, dem Ziel der Reise, ist er in der Tat angetan. Am greisen Papst – er war mehr als 30 Jahre älter als Montaigne – beeindruckt ihn vor allem die blendende Gesundheit, seine altersbedingte Gelassenheit, seine Normalität; dass er einen Sohn hatte und diesen auch liebte, wird ohne Häme festgestellt. Montaigne legte sogar der Zensur seine „Essais“ vor, was zweifellos mit einem Risiko verbunden war, aber die Prüfung ging mit ein paar oberflächlichen und wohlwollenden Ermahnungen glimpflich ab.

Keine Skandale und Sensationen also; wer sie sucht, wer den Reisebericht nach Gesellschaftskritik und Verhöhnung der Religionen durchsucht, in Montaigne den Vorläufer von Voltaire oder Nietzsche sehen möchte, kommt nicht auf seine Kosten. Montaigne hat keine umstürzenden Enthüllungen und tiefen Wahrheiten zu bieten, das selbstgewisse Dröhnen der Weltlehrer und -retter späterer Zeiten ist ihm vollkommen fremd. Von solchen gab es bereits zu seiner Zeit mehr als genug. Glücklich konnte sich in den Zeiten schätzen, in denen man gute Chancen hatte, in die Hände fanatischer Inquisitoren zu fallen oder in erbarmungslosen Kriegen zermahlen zu werden, auf menschliches Mittelmaß, auf gesunden Menschenverstand und das Gewöhnliche zu treffen.

Montaigne ist nicht nur in seinen „Essais“, sondern auch in seinem Reisejournal ein scharfer Kritiker all der Eitelkeiten und Selbstüberschätzungen, zu denen Menschen neigen; er durchschaute sie als Theater. Bei seiner Reise hat er dieses Welt-Theater gründlich und nüchtern beobachtet. Das macht seinen Reisebericht noch immer zu einem Lesevergnügen.

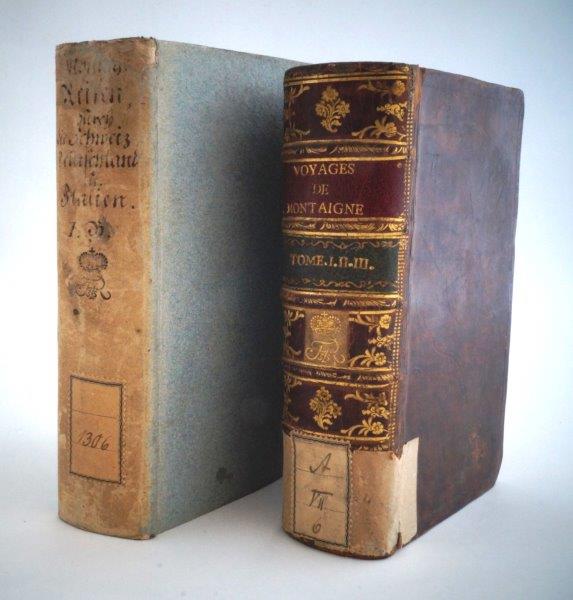

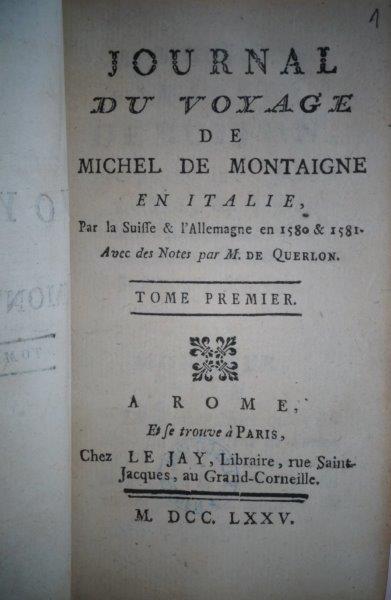

Veröffentlicht wurde der Bericht erst in den Jahren 1774 und 1775 in drei Bänden; diese Erstausgabe gehört zur Ebersdorfer Bibliothek. Entdeckt wurde das Manuskript in einer Truhe im Schloss Montaigne von einem an der Lokalgeschichte interessierten gelehrten Geistlichen, der es mühsam entzifferte. Zum Druck hat es der Publizist Anne-Gabriel Meusnier de Querlon (1702 bis 1780) gebracht, ein ausführliches Vorwort klärt über die merkwürdigen Umstände des Textfundes auf.

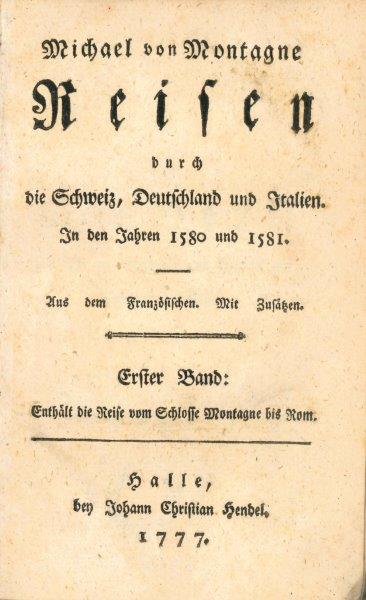

Die erste deutsche Übersetzung, deren erster Band sich ebenfalls in den Ebersdorfer Beständen findet, stammt von Johann Heinrich Friedrich Ulrich (1751 bis 1798). Er übernahm weitgehend die Einleitung und die Anmerkungen Querlons, fügte weitere Erläuterungen hinzu, aber auch ganze Textpassagen – woher auch immer: Der Abschnitt über Venedig beispielsweise, in der französischen Ausgabe lediglich vier Seiten stark (Bd. 2, S. 6 bis 10), ist in der Übersetzung (Bd. 1, S. 282 bis 297) zu einer eingehenden Beschreibung der Stadt und ihrer Institutionen geworden. Heute gibt es verlässliche Übersetzungen, z.B. die eines Mannes, der sich hinter dem Pseudonym Hans Stilett verbirgt.